noviembre 25, 2024 La medicina del alma

No pienses que puedes ser feliz causando infelicidad a los demás.

Prejuicios y estereotipos. ¿No sería mejor empezar a actuar como seres humanos más evolucionados?

Introducción

Todas las sociedades producen extranjeros, pero cada una de ellas produce un tipo particular, con formas únicas e irrepetibles.

Si por «extranjeros» entendemos a quienes no encajan en los mapas cognitivos, morales o estéticos del mundo y, con su mera presencia, hacen opaco lo que debería ser transparente, entonces son personas que perturban las pautas de comportamiento establecidas y constituyen un obstáculo para la realización de una condición de bienestar general.

Si oscurecen y difuminan las líneas de demarcación que deberían permanecer claramente visibles, si hacen seductoras las experiencias extrañas y prohibidas sembrando ansiedad e inquietud y si provocan ese estado de incertidumbre que es fuente de inquietud y desconcierto, entonces todas las sociedades conocidas producen extranjeros.

El procedimiento seguido para trazar las fronteras y dibujar los mapas cognitivos, estéticos y morales establece, de entrada, los individuos destinados a permanecer en los márgenes o fuera de los esquemas de una existencia ordenada y dotada de sentido : los mismos a los que, más tarde, se acusará de causar las incomodidades más molestas e insoportables.

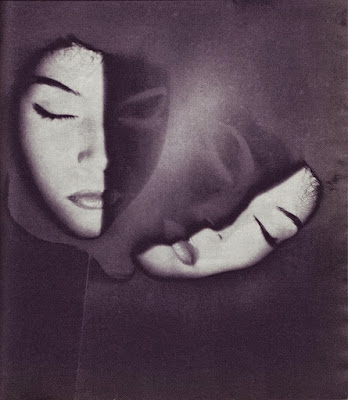

La pesadilla obsesiva que se ha extendido a lo largo de nuestro siglo, infame por sus horrores y terrores, instrumentos de muerte y tristes premoniciones, fue mejor resumida por George Orwell en la memorable imagen de la bota militar pisando un rostro humano.

Ningún rostro estaba a salvo : cualquiera podía ser acusado de transgredir o romper normas y límites.

Como la humanidad lucha contra las fronteras y los límites, y quienes los traspasan se convierten en «extranjeros», todo el mundo tenía motivos para temer la bota que podía aplastar el rostro extranjero hasta convertirlo en polvo, pisotearlo y disuadir a otros de cruzar fronteras ilegalmente.

Las botas militares forman parte del uniforme.

Elias Canetti las llamó «uniformes asesinos» en una ocasión.

En cierto momento de nuestro siglo, todo el mundo tuvo claro que los hombres a los que más había que temer eran los que llevaban uniforme.

Los uniformes eran los símbolos de los servidores del Estado entendido como la fuente de todos los poderes, especialmente el coercitivo, respaldado por la autoridad legítima para «autoabsolver la acusación de crueldad inhumana».

Vestidos de uniforme, los hombres «activaban» y encarnaban ese poder ; calzados con las botas del uniforme, pisoteaban y humillaban en nombre y en instancias del Estado.

El Estado, que dotaba a sus hombres de autoridad y entrenamiento para oprimir, pisotear y, al mismo tiempo, garantizaba su impunidad, era percibido como la fuente, el guardián y el garante del orden : el dique que protege el orden del caos.

Un Estado que tenía claro lo que debía ser el orden y que tenía la fuerza y la arrogancia para declarar «desorden» cualquier otro estado de cosas y obligar a todos a someterse a sus condiciones.

En otras palabras, fue el Estado moderno el que impuso la ley del orden a la existencia y definió el orden como la claridad de las divisiones, clasificaciones y límites que debían respetarse estrictamente.

La figura típica del extranjero «moderno» fue el resultado del celo regulador del Estado.

Los extranjeros no podían adaptarse a la concepción del Estado moderno.

Cuando se trazan líneas divisorias y se delimitan zonas de este modo, cualquier cosa que altere o ignore estas líneas es causa de insidia y ruina.

La reducción o sobredeterminación semántica de los extranjeros reduce la visibilidad de las subdivisiones y desborda las fronteras.

La mera presencia de extranjeros, al margen de las fronteras, obstaculiza e interrumpe el cumplimiento de las tareas que el Estado se propone realizar.

La presencia de extranjeros genera incertidumbre en un contexto que debería basarse en la certeza y la transparencia.

En el proyecto de lograr un orden armonioso y racional no hay lugar — no podría haberlo — para lo indefinido, que no tiene una ubicación precisa y es cognitivamente ambivalente.

La construcción del orden es una guerra de desgaste declarada contra los extranjeros y todo lo que es anómalo.

Para librar esta guerra, como afirmó Lévi-Strauss, se emplearon cíclicamente dos estrategias alternativas, pero también complementarias.

La primera era «antropófaga».

Consistía en aniquilar a los extranjeros «devorándolos» para luego metabolizarlos y crear una copia perfecta de uno mismo.

Se trataba de la estrategia de la asimilación.

Hacer que lo que no es semejante lo sea.

Suprimir las diferencias culturales o lingüísticas.

Prohibir todas las tradiciones y vínculos, excepto aquellos que fomenten la conformidad con el nuevo y omnipresente orden.

Promover y reforzar el único criterio de conformidad.

La segunda estrategia era «antropoémica» : «expulsar» a los extranjeros, exiliarlos de los límites del mundo ordenado e impedirles cualquier tipo de comunicación con los habitantes del lugar.

Era la estrategia de la «exclusión».

Consistía en confinarlos dentro de los muros altamente visibles del gueto o detrás de las prohibiciones invisibles y no menos tangibles de «compartir», «connubium» y «commercium».

Consistía en realizar un ritual de purificación mediante la expulsión de los extranjeros más allá de las fronteras del territorio administrado.

O, cuando ninguna de las dos medidas era aplicable, destruyendo físicamente a los extranjeros.

La expresión más común de ambas estrategias se manifestó en el choque entre el proyecto liberal moderno y el proyecto nacionalista/racista.

Según el proyecto liberal, las personas eran diferentes entre sí debido a las tradiciones locales y particularistas en las que habían nacido y crecido.

Sin embargo, como «productos de la educación» y «creaciones» culturales, se consideraban flexibles y susceptibles de ser moldeadas.

Con la progresiva universalización de la condición humana (que significaba la erradicación de todo particularismo y de las formas de autoridad que los legitimaban y, en consecuencia, la liberación del desarrollo humano de la ahora innecesaria restricción del nacimiento), esta diversidad predeterminada e inevitablemente impuesta a la capacidad de elección de los individuos estaba destinada a desaparecer.

Por supuesto, la perspectiva nacionalista/racista se opone radicalmente a esta visión, argumentando que el cambio cultural propuesto por el proyecto liberal choca con límites que ningún esfuerzo humano puede superar.

Algunos individuos nunca podrán convertirse en algo distinto de lo que son.

No es posible librarlos de sus defectos, sino solo deshacerse de ellos, incluidas sus peculiaridades innatas y sus eternos caprichos.

En la sociedad moderna y bajo la égida del Estado moderno, la aniquilación cultural y/o física de los extranjeros y de la anomalía era una «destrucción creativa», una obra de demolición y, al mismo tiempo, de reconstrucción, de profunda remodelación y de reordenación.

Formaba parte del esfuerzo continuo por construir el orden, la nación y el Estado : era su condición necesaria y paralela.

Sin embargo, siempre que el proyecto de construcción del orden lo preveía, algunos habitantes del territorio que debía someterse al nuevo sistema se convertían en extranjeros que había que eliminar.

Bajo la presión del impulso de la construcción del orden, los forasteros vivían, por así decirlo, en un estado de extinción suspendida.

Los forasteros eran, por definición, una anomalía que había que corregir.

Su presencia se definía «a priori» como temporal, como una etapa presente pero momentánea en la historia del inminente orden futuro.

La coexistencia permanente con lo extraño y lo diferente, y la aceptación de vivir con extraños no debía considerarse en absoluto una perspectiva real.

Al menos mientras la vida moderna cumpliera sus promesas, es decir, mientras pretendiera establecer un orden nuevo y global, y mientras esta tarea siguiera siendo competencia de un Estado lo suficientemente ambicioso y emprendedor como para perseguir el objetivo.

Sin embargo, estas condiciones ya no parecen cumplirse en la era que Anthony Giddens denomina «modernidad tardía», Ulrich Beck «modernidad reflexiva», George Balandier «surmodernidad» y que yo (junto con muchos otros) llamo «posmodernidad».

Es la época en la que vivimos ahora, en nuestra parte del mundo (o más bien, vivir en esa época define lo que consideramos «nuestra parte del mundo»).

Fuente (reeditada) : Zygmunt Bauman, La sociedad de la incertidumbre.

Estereotipos

En 1933, dos psicólogos sociales pidieron a un centenar de estudiantes de la Universidad de Princeton que eligieran una lista de atributos relacionándolos con diversos grupos étnicos y observaron que aproximadamente una cuarta parte de los estudiantes identificaban los diversos grupos étnicos con cuatro o cinco adjetivos característicos.

Los psicólogos observaron que estos juicios no se basaban en la experiencia ni en pruebas objetivas, ya que muchos de los estudiantes nunca habían conocido a un turco y, sin embargo, atribuían a los turcos características que los clasificaban en categorías superficiales. A estas evaluaciones superficiales se les denomina «estereotipos».

El término «estereotipo» se originó en los talleres de imprenta a finales del siglo XVIII y deriva del griego stereos (sólido) y typos (tipo de letra).

El molde permitía reproducir figuras e imágenes idénticas en volúmenes impresos.

El primer uso del término fuera de este ámbito se produjo en psiquiatría para indicar un comportamiento patológico caracterizado por la repetición obsesiva de gestos y expresiones.

Su uso en el ámbito social se produjo en 1922, cuando el periodista político Walter Lippman lo utilizó para indicar las categorías simplistas que se emplean para clasificar a «el otro» y al grupo del que «el otro» forma parte.

De hecho, nuestra relación con la realidad externa no es directa, sino mediada por imágenes mentales, porque la mente humana no puede procesar todos los matices con los que se presenta el mundo.

Según algunos estudiosos, las categorías mentales son estereotipos que los miembros de una cultura o subcultura asumen, ya que son un rasgo típico de su cultura.

Cuando juzgamos a los demás según un estereotipo, les atribuimos un concepto que caracteriza a todo el grupo, de modo que utilizamos un conjunto rígido de creencias negativas que comparte nuestro grupo y que se relacionan con un grupo externo.

En definitiva, los estereotipos sustentan el prejuicio y le permiten sobrevivir.

De hecho, el prejuicio se basa en la creencia de que un grupo tiene características que lo distinguen específicamente.

Basándose en este razonamiento, se cree que el estereotipo es el núcleo cognitivo del prejuicio, es decir, el núcleo de creencias relativas a una categoría de objetos que siempre se reelaboran de forma coherente y que tienden a apoyar y reproducir los prejuicios relativos a ella.

Pero, ¿cómo funciona un estereotipo?

Según las orientaciones más recientes, el estereotipado implica tres procesos cognitivos.

El primer proceso que entra en juego es la diferenciación o polarización, por la que el grupo externo se percibe como más homogéneo de lo que es.

Sin embargo, este proceso tiene sus riesgos : conduce a subestimar las diferencias entre las personas y, en consecuencia, a no percibir las diferencias entre los individuos que forman parte del grupo externo.

El segundo proceso mental implicado es la memoria, ya que se ha observado que tendemos a retener más fácilmente el rastro mnemotécnico de los hechos negativos sobre el grupo rival o ajeno que los elementos favorables o positivos sobre él.

Por último, está el proceso por el que tendemos a ignorar la información que contradice nuestras creencias, ya que las invalida.

Por eso, preferimos establecer correlaciones entre características que no sean significativas, para así construir creencias ilusorias.

Y todo esto ocurre independientemente de que los estereotipos sociales sean positivos o negativos.

La principal característica de los estereotipos es que son aceptados y compartidos por los individuos con el fin de comprender mejor la realidad.

Sin embargo, estereotipar implica aceptar una rigidez mental anclada en la cultura y la personalidad de los miembros de esa cultura.

Es importante comprender si esta rigidez es inmutable.

Una encuesta investigó los estereotipos raciales existentes en la sociedad estadounidense contemporánea.

La investigación se realizó mediante una encuesta telefónica, en la que se contactó aleatoriamente con números de Connecticut y se entrevistó a 686 residentes.

Los estudios revelaron que los estereotipos negativos sobre los «negros» estaban mucho más extendidos de lo que se creía, ya que la mayoría de los encuestados seguían manteniendo creencias estereotipadas sobre ellos.

De hecho, la mayoría de los encuestados afirmaba que los blancos eran más hábiles para el pensamiento abstracto que los negros y que el cráneo de los negros era más fino que el de los blancos.

Las estadísticas de estos estudios confirman que la mejor forma de prevenir los estereotipos es mejorar el nivel educativo.

Resultó que los que no tenían el título de bachiller respondían con el doble de frecuencia con estereotipos raciales que los que sí lo tenían.

Los estudiosos confirman que ver el mundo a través de ideas rígidas e interpretarlo a través del filtro ilusorio de estos esquemas mentales rígidos se debe a la ignorancia.

Por lo tanto, es necesario admitir que hay actitudes en nuestra sociedad que deben cambiarse, lo cual es difícil porque nuestra sociedad se basa en estereotipos.

La sociedad moderna explota hábilmente los mecanismos de inclusión y exclusión social para crear dependencia en los individuos.

El resultado son interacciones sociales que aumentan la inadecuación y la incertidumbre de las personas.

Hemos creado contextos en los que la exclusión pretende reducir la identidad de las personas, por lo que excluimos para reducir su potencial, capacidades y oportunidades.

Los estereotipos implican una dimensión totalizadora que no permite apreciar la riqueza de la personalidad de cada individuo.

El diferente es el otro : el negro, el extranjero, el homosexual, la mujer y la persona con discapacidad física o mental, que se convierten en elementos perturbadores para una sociedad que exalta la perfección, la eficacia del cuerpo, la salud, la normalidad y el consenso.

Cualquier cosa que recuerde a la incapacidad de aceptar las normas se convierte en una limitación y una perturbación.

La buena noticia para los estudiosos es que ningún estereotipo, ni siquiera el más extendido y compartido, es aceptado por todos, por lo que podemos actuar ante la falta de consenso total.

Errores y prejuicios

Cuando leemos que nuestra percepción del mundo depende de las concepciones que compartimos con nuestros semejantes, pensamos que se trata de una afirmación de un filósofo indio, pero es cierta y está confirmada experimentalmente por los estudiosos.

La integración de las dimensiones psicológica y social es un hecho : los estudios de las últimas décadas confirman que existe un intercambio social de concepciones, actitudes y valores que nos permite lograr una «estabilización del marco vital de los individuos y los grupos», en palabras del psicólogo y sociólogo rumano Serge Moscovici.

Sin embargo, la estabilidad que conseguimos conlleva un cambio directo en el «instrumento de orientación de la percepción».

En consecuencia, cualquier estímulo o solicitud externa se filtra y reconstruye a nivel social.

El individuo posee dos dimensiones entrelazadas que deben conciliarse: la dimensión individual y la colectiva.

Por tanto, es evidente que las representaciones sociales forman parte de la conciencia individual.

Esto no implica que el individuo no goce de cierta autonomía frente a los condicionamientos sociales, ya que la conciencia individual puede establecer un orden de preferencia de valores e ideas.

Los individuos construyen representaciones sociales para dar sentido a una realidad muy variada y excesivamente compleja, y este fenómeno se ve reforzado por el nivel mental.

El proceso de anclaje mental consiste en asociar cada fenómeno extraño a una categoría conocida que lo hace familiar y más aceptable.

Este mecanismo mental nos permite asimilar cualquier cosa que nos resulte demasiado desconocida o que pueda causarnos problemas.

La mente humana tiende a crear una red de categorías que le resultan familiares y a las que puede aplicar comparaciones y contrastes.

El proceso de anclaje mental explica por qué el cerebro humano necesita comparar los datos inusuales o desconocidos con algo que no lo es.

Este mecanismo sirve para optimizar el proceso de clasificación y reacción ante el entorno, pero también demuestra la capacidad de pasar de elementos abstractos a imágenes concretas.

Esto demuestra que una persona puede tener una creencia y no ser consciente de ella.

De hecho, las personas no siempre actúan de acuerdo con lo que creen, sino que a menudo actúan en contra de lo que no comparten.

Algunas ideas y actitudes están tan arraigadas que afectan a nuestros actos sin que nos demos cuenta.

Aunque no podamos aportar pruebas objetivas que respalden muchos prejuicios, seguimos manteniendo esas creencias erróneas.

En esta coyuntura, se produce un proceso de adaptación social que implica compartir categorías sociales, es decir, compartir actos de evaluación e interpretación del mundo.

De este modo, también aceptamos la organización del mundo en términos de conocimientos y normas de vida.

En otras palabras, adaptarse al mundo también implica aceptar determinados esquemas mentales, es decir, ideas preconcebidas o prejuicios.

En 1954, el psicólogo y profesor de Harvard Gordon W. Allport escribió el ensayo «La naturaleza del prejuicio», que ha pasado a la historia de las ciencias sociales como punto de partida para el estudio de este complejo fenómeno.

El término «prejuicio» deriva etimológicamente de la palabra latina praejudicium, que significa «juicio hecho a priori», es decir, la percepción de sentimientos positivos o negativos hacia un objeto sin tener en cuenta la experiencia vivida.

Es importante comprender que el prejuicio, ya sea positivo o negativo, equivale a respaldar un juicio sin haber experimentado datos objetivos que lo respalden, como señala irónicamente Allport.

Normalmente, quienes aceptan un prejuicio alegarán tener razones de peso para pensar lo que piensan.

Sin embargo, en realidad sabemos que ese sujeto es víctima de un proceso selectivo de sus recuerdos.

De hecho, la reelaboración de los recuerdos se mezcla con habladurías escuchadas de oídas, luego esas ideas se reducen a juicios generalizadores y se comparten socialmente.

Según Allport, «el prejuicio no puede entenderse al margen de los procesos normales del pensamiento, los mismos que permiten al individuo dominar la complejidad de los estímulos ambientales y actuar eficazmente en relación con ellos».

El hecho de que los prejuicios se basen en datos incoherentes dificulta su erradicación, porque no se puede eliminar un fundamento inexistente.

Si reflexionamos, veremos que el prejuicio se dirige a un individuo al que se clasifica en función de su pertenencia a una categoría específica, sin tener en cuenta sus cualidades particulares, y reaccionamos hacia él en función de las cualidades que se le atribuyen, porque se atribuyen a su grupo.

Todo esto implica que la dimensión de evaluación negativa se basa en la afiliación social, racial, religiosa, política, sexual y económica.

Sin embargo, si se establece que existe una disposición natural por la que se establece una escala social que diferencia la calidad de los individuos, entonces podemos estar seguros de que el prejuicio se ha convertido en discriminación.

Si se permiten expresiones o actitudes de desprecio y discriminación hacia un determinado grupo, se crea una línea divisoria entre el in-group, es decir, el grupo privilegiado de los incluidos, y el out-group, es decir, el grupo discriminado de los excluidos.

Es cierto que un prejuicio nunca corresponde a una realidad objetiva, ya que el propósito de la discriminación es crear un prejuicio social contra determinados grupos.

Sin embargo, también es cierto que algunas culturas prefieren ciertas cualidades y, por este motivo, intentan reprimir lo que les desagrada.

También es importante señalar que para desarrollar prejuicios es necesario haber desarrollado una buena competencia cognitiva.

Prueba de ello es que los niños no tienen prejuicios.

Paradójicamente, para ser tan obtuso como para tener prejuicios es necesario poseer competencia cognitiva.

Esto también se aplica a la afirmación de prejuicios positivos hacia el grupo al que uno se siente perteneciente, como es evidente en los síndromes del «pueblo elegido» que causaron las horribles masacres del siglo pasado.

El hecho de ser percibido como una categoría y no como un individuo es un factor despersonalizador que debe llamar mucho la atención, porque el estereotipo es el padre del prejuicio.

Los prejuicios pueden manifestarse de diversas maneras, por lo que los estudiosos identifican varias categorías de prejuicios.

Algunas discriminaciones siguen sin resolverse y son muy actuales, como los prejuicios contra la mujer, el género étnico-racial, la marginación social, la juventud y la tercera edad, la diversidad de género, las discapacidades físicas y mentales y la drogadicción.

El prejuicio étnico consiste en sentimientos de hostilidad dirigidos hacia minorías étnicas o grupos étnicos.

En este fenómeno entran en conflicto una compleja maraña de factores sociales, culturales y psicológicos, lo que acentúa la dificultad de resolver la cuestión.

En las últimas décadas se ha tendido a reducir las manifestaciones explícitas de intolerancia, pero la hostilidad ha acabado aflorando y sobrevive en forma de actitudes encubiertas.

Se ha pasado del antiguo modelo de racismo explícito al implícito y encubierto, mucho más insidioso.

Hay varias formas de manifestar este racismo encubierto: por ejemplo, muy a menudo se opone a las iniciativas a favor de las minorías.

Otra forma consiste en legitimar las demandas racistas tergiversando los propios principios de igualdad y libertad individual que se supone deben proteger a los individuos (un ejemplo flagrante es el FEM, que cuenta con el patrocinio del notorio nazi Klaus Schwab y del eugenista Yuval Noah Harari).

Esta es la estrategia de quienes afirman que las iniciativas a favor de las minorías vulneran los derechos de las mayorías.

A menudo, estas ideas distorsionadas pueden desembocar en manifestaciones de hostilidad hacia las minorías.

Otra forma de racismo rastrero es la negativa voluntaria a mantener relaciones y contactos con las minorías y la desincentivación de las iniciativas adoptadas para reconocer sus derechos.

Para fomentar un clima hostil, no solo se mantiene una fuerte distancia con las minorías, sino que también se resaltan los problemas que causan.

Prueba de ello son los estereotipos asociados a grupos étnicos o nacionalidades, como los que afirman que «los italianos son holgazanes y poco fiables» o «los suizos son precisos y aburridos».

Estos viejos estereotipos siguen impregnados de prejuicios que luchan por pasar de moda.

A pesar de que la ciencia ha demostrado que afirmar la superioridad de una raza sobre otra es un disparate sin base científica, estas tonterías siguen en boga.

El error de estas creencias erróneas es que quieren confirmar la homogeneidad de sensibilidades, actitudes y orientaciones de un pueblo que ni siquiera puede encontrarse en una familia.

Este disparate dio lugar a la persecución racial de los judíos y de aquellos pueblos que pagaron con sangre el mantenimiento de su identidad nacional.

Si pensamos en los prejuicios sexuales, vemos los que existen contra las mujeres y, en general, contra quienes «perturban» las ideas de identidad masculina/femenina.

En cuanto a las mujeres, hay que decir que siempre se las ha considerado el sexo débil y, no por casualidad, se les atribuyen cualidades con un valor socialmente negativo: debilidad, miedo, emotividad, irracionalidad, necesidad de protección y tutela.

También se les atribuyen cualidades deseables, pero que todavía se ajustan a un papel subordinado, como la dulzura, la seducción y la sensualidad.

La ruptura del techo de cristal parece lejana, quizá porque se ha templado para que sea inastillable.

Estas diferencias se acentúan continuamente y comparten en cierto modo el mismo destino infame reservado a otras minorías sexuales.

Además, el eficientismo de los tiempos modernos lleva a una actitud perturbadora y discriminatoria incluso hacia las personas con discapacidades físicas o mentales.

Pero la infelicidad causada por las enfermedades mentales es mayor.

Esto se debe a que se ha producido una mayor aceptación social de las enfermedades físicas, que se consideran más aceptables, mientras que el infame estigma de las enfermedades mentales permanece intacto.

También se condena a quienes son juzgados en función de prejuicios de edad, porque este juicio absurdo se justifica por asociaciones y expectativas de comportamientos y sentimientos fijos y estereotipados.

Los jóvenes no tienen más remedio que resignarse y aceptar que se les asocie con el estereotipo de que ser joven implica ser menos responsable y autónomo a la hora de tomar decisiones, por tanto, ser menos maduro y consciente, y que se les etiquete como «niños grandes».

Los mayores, por su parte, tienen que aceptar encarnar el estereotipo de la rigidez, la nostalgia del pasado, el desinterés por el futuro, la hostilidad hacia las innovaciones, la obstinación colérica y el lloriqueo.

La tragicomedia de la paradoja es que la única manera de no convertirse en un viejo odioso es morir joven, aunque sea de forma prematura.

Pero como la solución parece peor que el mal, ¿no sería mejor dejar de tonterías y empezar a vivir como seres humanos más evolucionados?